الصراع في إقليم كشمير بين الإرث الاستعماري والتطرف الديني

يُعد الصراع بين الهند وباكستان على إقليم كشمير واحدًا من أكثر الصراعات تعقيدًا في جنوب آسيا منذ منتصف القرن العشرين، وتعود جذور هذا الصراع إلى حقبة الاستعمار البريطاني في شبه القارة الهندية، إذ أسهمت السياسات الاستعمارية البريطانية القائمة على مبدأ “فرق تسد” في تأجيج الانقسامات الطائفية والقومية، وهو ما انعكس لاحقًا في تقسيم المنطقة عام 1947 بين دولتين؛ الهند ذات الغالبية الهندوسية، وباكستان ذات الهوية الإسلامية.

ووفقًا للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في هذا السياق أصبحت قضية كشمير بؤرة لصراع دائم ومتجدد يهدد بالاشتعال بين الحين والآخر بين الدولتين النوويتين.

أولًا: نبذة عن إقليم كشمير

يعد الصراع القائم في إقليم كشمير الواقع في شمال غرب شبه القارة الهندية واحدًا من أكثر الصراعات الإقليمية تعقيدًا في التاريخ؛ حيث أصبح الإقليم بؤرة صراع محتدم بين الهند وباكستان منذ استقلال المنطقة عن الاحتلال البريطاني عام 1947، وذلك لما يمثله الإقليم من أهمية استراتيجية للبلدين المتصارعتين. فبالنسبة للهند، تعتبره حاجزًا أمنيًا طبيعيًا يحميها من أي تهديدات محتملة قد تأتيها من جارتيها النوويتين الصين أو باكستان خاصة بعد سيطرة الصين على التبت وتصاعد النزاع الحدودي بين الهند والصين في جبال الهملايا. بالإضافة إلى اعتبار الإقليم امتدادًا جغرافيًا يحمي وحدتها الداخلية في مواجهة الحكم الباكستاني القائم على أسس دينية إسلامية، وهو ما تعتبره تهديدًا خاصة مع النسبة الكبيرة للأقليات المسلمة داخل الهند، وهو ما قد يشجع هذه الأقليات على المطالبة بالانفصال عن الدولة، وبالتالي يزداد تمسك الحكومة الهندية بالإقليم للحفاظ على وحدة أراضيها واستقرارها الداخلي.[1]

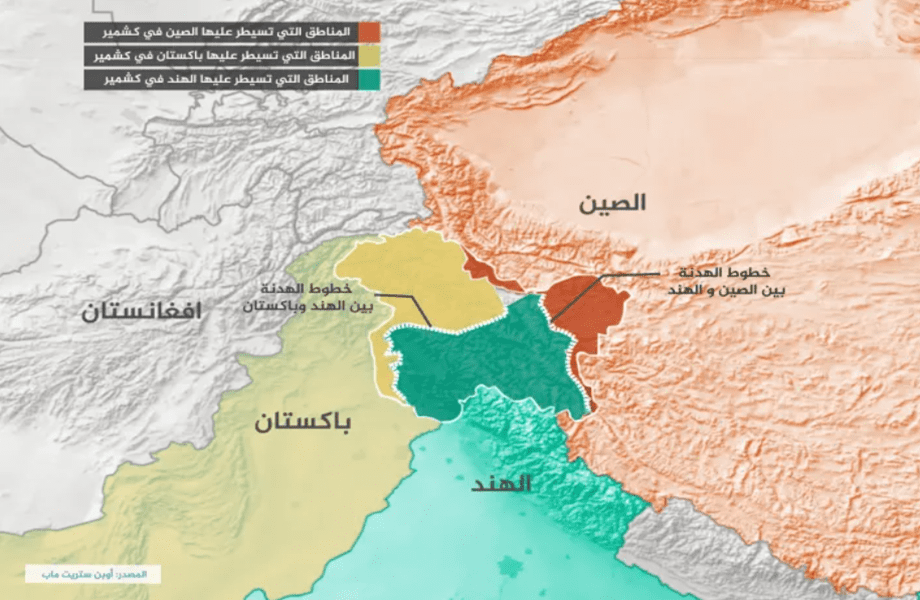

في المقابل، تعتبر باكستان إقليم كشمير امتدادًا جغرافيًا ودينيًا طبيعيًا لها، كما تكمن أهميته الاستراتيجية في كونه يضم ثلاثة أنهار رئيسية (السند وجليم وجناب)، والتي يعتمد عليها النشاط الزراعي في باكستان؛ مما يجعل احتلال الهند للإقليم تهديدًا مباشرًا لمورد اقتصادي حيوي وللأمن المائي الباكستاني. بالإضافة لكونه منطقة حيوية، تصلها مباشرة بالحدود الصينية، بفضل شبكة طرق تتكون من طريقين رئيسيين وخط للسكة الحديدية في سرحد وشمال شرق البنجاب بمحاذاة كشمير. وتنقسم منطقة كشمير إداريًا بين ثلاث دول (الهند وباكستان والصين)، ولكل منها نظامها الإداري والسياسي الخاص، وهو كالتالي:

المناطق الخاضعة للسيطرة الهندية

قبل أغسطس 2019، كانت منطقة جامو وكشمير تتمتع بوضع خاص بموجب المادة 370 من الدستور الهندي، منحها قدرًا محدودًا من الحكم الذاتي، ولكن تغير هذا الوضع جذريًا مع قرار الحكومة الهندية إلغاء المادة 370 في أغسطس 2019؛ حيث أُلغيت الامتيازات الخاصة وأخضعت المنطقة لإدارة نيودلهي المباشرة. كما جرى تقسيمها إلى وحدتين اتحاديتين؛ جامو وكشمير التي تحتفظ ببعض المؤسسات التشريعية المحلية، ولاداخ التي تدار بشكل مباشر من الحكومة المركزية.

المناطق الخاضعة للسيطرة الباكستانية

تنقسم المنطقة الخاضعة للسيادة الباكستانية إلى منطقتين وهما (آزاد كشمير وجلجيت-بلتستان)، وتحتفظ بقدر من الحكم الذاتي، فلمنطقة “آزاد كشمير” حكومة منتخبة محليًا يقودها رئيس وزراء، إضافة إلى مجلس تشريعي، إلا أن السياسة الخارجية والدفاع تبقى تحت سيطرة الحكومة المركزية الباكستانية.

أما منطقة جيلجيت-بلتستان فتخضع لنظام إداري خاص؛ إذ منحت باكستان المنطقة حكمًا شبه ذاتي بمؤسسات منتخبة، لكنها تظل خارج الإطار الدستوري الباكستاني الكامل، فعلى الرغم من تبعيتها الإدارية لباكستان، لم تندمج المنطقة رسميًا في الدولة الباكستانية وتفتقر إلى التمثيل الدستوري الكامل في الشئون السياسية المركزية، ومن ثم لا تتمتع بالحقوق والميزات نفسها التي تتمتع بها الولايات الباكستانية الأخرى.

المناطق الخاضعة للسيطرة الصينية

تسيطر الصين على منطقتين رئيسيتين في كشمير، “أكساي تشين”، وهي منطقة صحراوية تخضع للسيطرة الصينية منذ عام 1962، ومنطقة وادي شاغام، وهي جزء من بلتستان تنازلت عنه باكستان للصين عام 1963. وتطبق الصين نظام الإدارة المباشرة في المناطق التي تسيطر عليها؛ إذ تعتبر بكين “أكساي تشين” جزءًا من منطقة “شينغيانغ”، بينما تخضع “شاغام” لإدارة التبت، ولا توجد فيها أي مؤسسات سياسية محلية منتخبة، وتدير شئونها كلها الحكومة المركزية الصينية، التي تعتبر هذه المناطق جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.

ثانيًا: الإرث الاستعماري البريطاني وتغذية الصراع الديني في كشمير

ظهر الصراع في إقليم كشمير على الساحة الدولية عقب إصدار بريطانيا “قانون الاستقلال الهندي” عام 1947 -والذي قسم شبه القارة الهندية إلى دولتين الهند وباكستان- كإعلان لإنهاء وجودها الاستعماري في شبه القارة الهندية، إلا أن جذور هذا الصراع المُعقد تمتد إلى منتصف القرن التاسع عشر؛ حيث شكلت بداية الوجود الاستعماري البريطاني في المنطقة الإطار الذي انبثق عنه الصراع.

فاعتمدت بريطانيا في إدارة المنطقة على سياسة استعمارية ممنهجة تقوم على تفكيك المجتمعات وتغذية الاختلافات والتوترات الطائفية والدينية والعرقية بين مكوناتها، بما عُرف بسياسة “فرق تسد”. وهي السياسة التي هدفت بالأساس إلى ضمان عدم نشوء كيان سياسي موحد قادر على تهديد سلطة التاج البريطاني أو السعي إلى الاستقلال عنه، وذلك عقب محاولة إمبراطورية السيخ، التي نشأت بين عامي (1799-1849) الانفصال عن التاج البريطاني وإعلان نفسها دولة مستقلة والسيطرة على كامل إقليم كشمير، وهو ما أدى إلى اندلاع الحرب الإنجليزية–السيخية الأولى والتي انتهت باستعادة بريطانيا السيطرة على الإقليم، والتي بدأت بعد هذه الحرب في تنفيذ سياسة التفتيت الإداري؛ حيث عمدت تولية سلطة الإقليم والذي يسكنه غالبية مسلمة، إلى حاكم هندوسي وهو المهراجا “جولاب سينج” مؤسس سلالة “الدوجرا” والتي ظلت تحكم الإقليم حتى بعد الاستقلال.[3]

على الرغم من مشاركة الهندوس والمسلمين معًا ضد البريطانيين خلال حرب الاستقلال عام 1857، فإن التنافس بين القومية الهندية والهوية الإسلامية تزايد لاحقًا؛ مما أدى إلى تأسيس حزبان “المؤتمر الوطني” الذي دافع عن دولة هندية موحدة متعددة الثقافات، و”الرابطة الإسلامية” التي دعت في البداية إلى تمثيل المسلمين ثم توسعت لتطالب بوطن منفصل لهم.

ومع إصدار بريطانيا “قانون الاستقلال الهندي” عام 1947 الذي أنهى الاستعمار الذي فرضته على شبه القارة الهندية لمدة تقارب الثلاثة قرون، والذي تم بموجبه تقسيم شبه القارة إلى دولتين، الهند ذات الأغلبية الهندوسية، وباكستان ذات الأغلبية الإسلامية، ومنحت بريطانيا حكام الولايات الأميرية الهندية والتي بلغ عددها حوالي 565 ولاية، حرية الاختيار بين الانضمام إلى إحدى الدولتين الجديدتين، وكانت المعايير ترتكز أما على الموقع الجغرافي أو الأغلبية الدينية والعرقية لسكان الولاية، وهو ما تسبب في حدوث انتقال وتهجير للسكان المحليين بين الولايات وفقًا للتقسيم الديني والعرقي.

اختلف الوضع في كشمير عن الولايات الأخرى، فبعدما فشلت في الحفاظ على استقلالها، أصدر المهراجا الهندوسي الحاكم للإقليم وثيقة الانضمام إلى الهند مقابل دعم عسكري هندي لمواجهة غزو مقاتلين باكستانيين غير نظاميين، متجاهلًا رغبة الأغلبية المسلمة بالانضمام إلى باكستان ومتجاهلًا قواعد التقسيم، وهو ما تسبب في تمرد المسلمين الكشميريين الذين كانوا يمثلون نسبة 82% من السكان؛ مما أدى إلى اندلاع الحرب الكشميرية الأولى (1947–1949)، وانتهت الحرب بوساطة دولية وتوقيع اتفاقية كراتشي التي قسمت كشمير إلى منطقتي نفوذ: جزء تحت السيطرة الهندية (يشمل جامو ولاداخ ووادي كشمير) وآخر تحت السيطرة الباكستانية (يشمل ما يعرف بآزاد كشمير وجيلجيت بالتستان)، منذ ذلك الوقت، ظل الدين والهوية محوريين رئيسيين في النزاع؛ حيث تؤكد الهند شرعية ضمها للولاية باعتباره قرارًا سياديًا، بينما تصور باكستان كشمير كأرض مسلمة محتلة.[4]

لم ينتهِ هذا الصراع عند هذا الحد، فاشتعلت سلسة من الصراعات والحروب المسلحة في الفترة من 1965 و1999 بين البلدين، بدأت بحرب 1965 إثر عملية “جبل طارق” الباكستانية، وانتهت باتفاق “طشقند” عام 1966 الذي أعاد الحدود لما قبل الحرب. وتصاعد التوتر مجددًا في حرب 1971 المرتبطة بأزمة بنجلاديش، والتي أسفرت عن انفصال بنجلاديش عن باكستان بعد تدخل الهند العسكري، ثم جاءت اتفاقية “شيملا” عام 1972 لترسيم “خط السيطرة” كحدود مؤقتة تحولت فعليًا إلى دائمة. وفي أواخر الثمانينيات، برز التمرد المسلح مع تأسيس “جبهة تحرير جامو وكشمير”، وتصاعدت المواجهات مع الجيش الهندي، وبلغت ذروتها بحرب “كارجيل” عام 1999، التي انتهت بانسحاب القوات الباكستانية بعد 74 يومًا تحت ضغط دولي.[5]

وفي أغسطس 2019، ألغت الهند المادة 370 لمنح كشمير وضعًا خاصًا، وأدت هذه الخطوة إلى موجة احتجاجات. وتصاعدت الأحداث مجددًا في أبريل 2025 بعد هجوم مسلح في بهلجام الذي أسفر عن مقتل 26 شخصًا، تلاه تصعيد عسكري بين الهند وباكستان في مايو 2025 أسفر عن 56 قتيلًا ودمار واسع، إلى أن تم التوصل في 10 مايو إلى اتفاق وقف إطلاق نار كامل وفوري بوساطة دولية، لاحتواء الأزمة ومنع تحولها إلى مواجهة شاملة.

ومما سبق، يمكن القول إن الإرث الاستعماري البريطاني قد زرع بذور الانقسام بين الهند وباكستان، وعلى الرغم من انتهاء الحقبة الاستعمارية رسميًا منذ 1947، فإن أثرها لا يزال قائمًا حتى الآن؛ فالعوامل الدينية والقومية التي أسس لها الاستعمار تحولت لتصبح المحرك الأساسي للصراع بين الجانبين؛ حيث تحولت لتكون العوامل الرئيسية في تشكيل الهويات السياسية والاجتماعية المعاصرة. وهو ما يفسر صعود أيديولوجيات قومية مثل الهندوتفا في الهند، مقابل تنامي التنظيمات الدينية المتطرفة في باكستان، وهو ما سيتم تناوله في الأجزاء التالية.

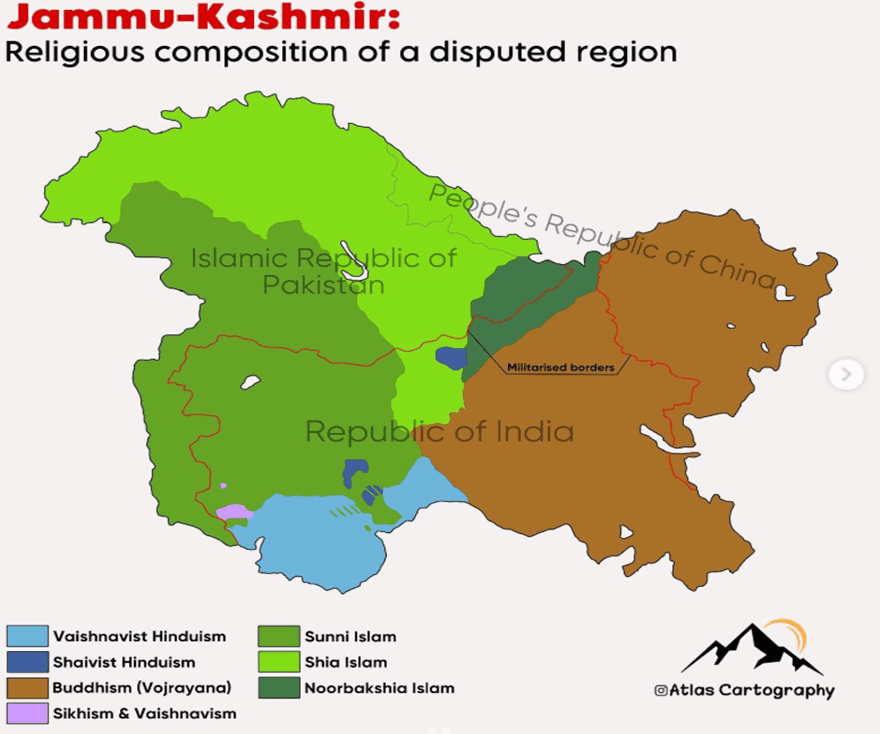

ثالثًا: التطرف الديني كعامل محفز للصراع في كشمير

يُعد التطرف الديني أحد أبرز العوامل المحفزة للصراع في إقليم كشمير؛ حيث تقاطعت فيه الأبعاد الدينية مع القومية والسياسة لتتحول إلى محرك رئيسي للتوتر بين الهند وباكستان. فعلى الرغم من أن الصراع في مراحله الأولى خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين اتسم بطابع قومي علماني قاده حزب المؤتمر الوطني، فإن العقود اللاحقة شهدت بروز البعد الديني بشكل متزايد. في باكستان، استثمرت الحركات الإسلامية المتطرفة قضية كشمير كمنصة للتعبئة الأيديولوجية وتبرير العمل المسلح، في حين صعد في الهند خطاب الهندوتفا الذي أعاد تعريف الهوية الوطنية على أسس دينية هندوسية؛ مما عمق الانقسامات المجتمعية التي تعود جذورها إلى الحقبة الاستعمارية.

وتتداخل هذه التحولات الأيديولوجية مع الواقع الديموغرافي المعقد للإقليم؛ إذ يقدر عدد سكانه بحوالي 12 مليون نسمة، يشكل المسلمون نحو 68.3% من السكان، مقابل 28.4% من الهندوس، إلى جانب أقليات صغيرة من السيخ والبوذيين والمسيحيين. وتتركز الأغلبية المسلمة في وادي كشمير، بينما يغلب الوجود الهندوسي في منطقة جامو، وتتميز لاداخ بأغلبية بوذية مع حضور شيعي ملحوظ في كارجيل. هذا التباين السكاني أسهم بشكل كبير في تشكيل الهويات السياسية والانقسامات القومية؛ حيث ارتبطت الأغلبية المسلمة تاريخيًا بمطالب الانضمام إلى باكستان أو الاستقلال، بينما فضلت الأقليات غير المسلمة خيار البقاء ضمن الاتحاد الهندي.[6] ومن ذلك يمكن القول إن التداخل بين التطرف الديني والتنوع الديموغرافي أصبح عاملًا أساسيًا في استمرار الصراع وتعقيده؛ مما يصعب من إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية في ظل الانقسامات العميقة.

صعود القومية الهندوسية اليمينية المتطرفة (هندوتفا)

تشكل القومية الهندوسية المتطرفة، أو “الهندوتفا”، أيديولوجيا سياسية تدعو إلى التفوق الهندوسي وتحويل الهند العلمانية والمتنوعة دينيًا وثقافيًا إلى دولة هندوسية دينية. وتمتد جذور هذه الأيدولوجيا إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وذلك بالتزامن مع ترسيخ بريطانيا نفوذها في المنطقة من خلال تصاعد نفوذ “شركة الهند الشرقية” وقمع انتفاضة 1857 التي توحد فيها الهندوس والمسلمون، لتطبق سياسة “فرق تسد” التي غذت الانقسامات الطائفية.

ظهرت أولى الحركات المرتبطة بالهندوتفا في عام 1875 عند تأسيس حركة “آريا ساماج” والتي أسهمت في تأجيج أولى أعمال العنف الطائفي الواسعة منذ تسعينيات القرن التاسع عشر. وقد تطورت هذه الأيدولوجيا على يد السياسي والناشط “فيناياك دامودار سافاركار” الذي يعتبر الأب الروحي لأيديولوجيا الهندوتفا، والذي وضع الأسس الفكرية لهذه الأيديولوجيا في كتابه الصادر عام 1923 بعنوان “أساسيات الهندوتفا”، والذي فرق فيه بين الهندوسية كديانة روحية، والهندوتفا كهوية قومية شاملة تتجاوز حدود الدين لتغطي كافة مجالات الفكر والعمل للعرق الهندي، بما يشمل وجوده السياسي والاجتماعي والثقافي. وتأثر سافاركار بشكل كبير بالأيدولوجيا الصهيونية حيث تبنى تصورًا مشابهًا لفكرة “أرض الميعاد” في الصهيونية، فأرض الهندوتفا لا يقتصر على الهند الحالية، بل يمتد ليشمل باكستان وبنجلاديش وسريلانكا وأفغانستان والمناطق الواقعة جنوب جبال الهيمالايا.

وبدأت القومية الهندوسية في اتخاذ الشكل المؤسسي مع تأسيس منظمة “راشتريا سوايامسيفاك سانغ” (منظمة التطوع الوطنية) في عام 1925، والتي تهدف إلى تعزيز الهوية الهندوسية وسط ما اعتبرته تهديدات خارجية وداخلية، سواء من البريطانيين أو الأقليات الدينية. واعتمدت المنظمة منذ بداياتها على بناء شبكة واسعة من الفروع والمخيمات الشعبية، كما عملت المنظمة على تكوين كوادر سياسية واجتماعية لنشر “الهندوتفا” في المجتمع، وتعزيز القومية الهندوسية على مستوى الأفراد والجماعات والتي هيأت الأرضية للوصول إلى المستوى السياسي الذي تمثل في تأسيس أحزابها السياسية وصولًا لحزب “بهاراتيا جاناتا” الحزب الحاكم الحالي لجمهورية الهند.[8]

وعلى الرغم من حظر هذه المنظمة عقب اغتيال غاندي عام 1948، فإنها أعادت بناء صورتها تدريجيًا، وقد ارتكز خطابها وأيديولوجيتها على التأكيد على تعزيز التفوق الهندوسي واعتبار المسلمين داخل الهند تابعين للسلطة الهندوسية، في إطار الدولة الهندوسية الموحدة. وقد أسهمت أذرعها مثل “باجرانغ دال” في تأجيج العنف الطائفي، بما في ذلك هدم مسجد بابري عام 1992، وصولًا إلى افتتاح معبد رام في موقع المسجد نفسه عام 2024، وهو ما اعتبره مؤيدو هذه الأيدولوجيا انتصارًا للهندوتفا.[9]

انعكست هذه الأيديولوجيا بوضوح على المشهد السياسي في الهند عامة، وفي إقليم كشمير على وجه الخصوص. وقد تعمق هذا التأثير بشكل ملحوظ خلال العقود الأخيرة مع صعود حزب بهارتيا جاناتا إلى السلطة؛ حيث انتهجت حكومة “ناريندرا” مودي سياسات أكثر تشددًا تجاه السكان المسلمين، شملت تشديد الإجراءات الأمنية واعتقال قادة الحركات الانفصالية؛ مما فاقم من مشاعر الغضب والاحتقان لدى السكان المحليين، ودفع قطاعات من الشباب إلى الالتحاق بالجماعات المسلحة. ويُعتبر القرار التاريخي بإلغاء المادة 370 من الدستور الهندي عام 2019، التي كانت تمنح جامو وكشمير حكمًا ذاتيًا نسبيًا، الحدث الأبرز الذي أعاد إشعال فتيل الصراع داخل الإقليم مرة أخرى؛ حيث اعتبره المسلمون في كشمير تقويضًا لحقوقهم السياسية والثقافية، وأدى إلى تصاعد الاحتجاجات وأعمال العنف، وهو الأمر الذي عمق الانقسام وأدخل القضية مرحلة أكثر تعقيدًا.

الحركات الإسلامية المتطرفة في كشمير

على الجانب الباكستاني، وعقب قرار التقسيم طالبت باكستان أيضًا بإقليم كشمير؛ نظرًا للأهمية الاستراتيجية للإقليم بالنسبة لها -سبق ذكرها- واستندت في مطالبها إلى أن غالبية السكان من المسلمين، ومع محاولات حاكم الإقليم الهندوسي الانضمام للهند رغم معارضة رغبة السكان، ساندت باكستان مطالب الشعب الكشميري بإجراء استفتاء لتقرير المصير، وهو ما رفضته الهند، فوجد السكان أنفسهم بين خيار الانضمام للهند، أو باكستان، أو السعي لاستقلال كامل.

وقد استمر الصراع محتدمًا بين الأطراف المختلفة، إلا أن المواجهة شهدت تحولًا كبيرًا في الثمانينيات في أعقاب الغزو السوفيتي لأفغانستان عام 1979؛ حيث سعت الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة القوات السوفيتية في أفغانستان من خلال التحالف مع باكستان، وعملت الدولتان على تشجيع وتعزيز ثقافة الجهاد عبر إنشاء مدارس متخصصة لهذا الغرض، وبعد انتهاء مهمة المجاهدين في أفغانستان، توجهوا نحو كشمير، لتصبح ساحة صراع بوصفها الساحة الجديدة للجهاد الديني وتحرير المسلمين من الطغيان والاضطهاد الهندوسي؛ وهو ما أدى إلى ظهور جماعات المتطرفة في كشمير،[10] ومن أبرزها:

حزب المجاهدين: تأسس عام 1989، وارتبط بحركة الجماعة الإسلامية الأصولية في باكستان، ويعد الانضمام إلى باكستان هو الهدف الأساسي له، واعتمد في خطاباته على الجمع بين الجهاد الإسلامي والمطالبة بالانفصال عن الهند، وكان الجماعة المسلحة الأبرز في كشمير خلال فترة التسعينيات؛ حيث نفذ هجمات واسعة ضد الجيش الهندي وقوات الأمن، لكن نفوذه تراجع بعد مقتل قادته الرئيسيين.

لشكر طيبة: تأسست في تسعينيات القرن الماضي على يد حافظ محمد سعيد، وتتبنى الجماعة الأيدولوجيا السلفية الجهادية، وتسعى إلى تحرير جامو وكشمير الهندية وفرض حكم إسلامي متشدد. نفذت الجماعة عديدًا من الهجمات البارزة، بما في ذلك هجمات مومباي 2008، وأدرجتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا والأمم المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.[11]

وعلى الرغم من علاقتها الوثيقة مع حركة طالبان وتنظيم القاعدة، فإنها التزمت بعدم استهداف الحكومة الباكستانية والطوائف الإسلامية الأخرى، وترفض وتدين أي هجمات طائفية. وعلى الرغم من حظرها من قبل باكستان في عام 2002، فإن المجموعة التي تتخذ من باكستان مقرًا لها لا تزال نشطة. واتُهمت باكستان بعدم بذل ما يكفي للحد من أنشطة الجماعة على الرغم من الحظر.

جيش محمد: تأسست في باكستان عام 2000 على يد محمد مسعود أزهر، الذي أطلق سراحه من السجون الهندية في صفقة تبادل رهائن عام 1999، ركزت الجماعة في بدايتها على هدفين رئيسيين، وهما: طرد القوات الغربية من أفغانستان، وتحرير كشمير من السيطرة الهندية لضمها إلى باكستان.

نفذت الجماعة عدة هجمات بارزة، أبرزها التفجير الانتحاري عام 2001 الذي استهدف مبنى الجمعية التشريعية لولاية جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصًا. وعلى الرغم من حظرها في باكستان عام 2002، ووضعها على قوائم الإرهاب الدولية من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى، تواصل الجماعة نشاطها بشكل شبه علني. وتعتمد الجماعة في استمرارها على شبكة تحالفات مع جماعات مثل لشكر طيبة وطالبان وتنظيم القاعدة.

حركة البدر: تأسست حركة البدر في يونيو 1998 بعد انفصالها عن حزب المجاهدين، وشارك أغلب عناصرها السابقين في القتال في أفغانستان خلال التسعينيات كجزء من الحزب الإسلامي الأفغاني بقيادة جلبدين حكمتيار. تزعم السلطات الهندية أن الجماعة تعمل كأداة تابعة لوكالة الاستخبارات الباكستانية، فيما تحتفظ الجماعة بعلاقات مع شبكات جهادية عابرة للحدود الوطنية.

أنصار غزوة الهند: تُعد أنصار غزوة الهند جماعة مسلحة إسلامية جهادية تعمل كخلية تابعة لتنظيم القاعدة في إقليم جامو وكشمير الهندية، أُسست رسميًا في يوليو 2017 على يد ذاكر موسى، الذي كان قائدًا ميدانيًا في حزب المجاهدين، وتهدف الجماعة إلى إقامة دولة إسلامية بعيدًا عن السلطات الهندية أو الباكستانية.

جبهة المقاومة في كشمير: تشكلت جبهة المقاومة في كشمير أواخر عام 2019، كرد فعل مباشر على قرار الحكومة الهندية بإلغاء المادة 370، التي كانت تمنح إقليم جامو وكشمير الحكم الذاتي، عملت الجماعة في بدايتها ككيان افتراضي على شبكة الإنترنت، يركز على جذب السكان المحليين إلى صفوفها ومناهضة الحكومة الهندية، وبعد نحو ستة أشهر من النشاط الافتراضي، تحولت إلى كيان ميداني يضم عددًا كبيرًا من المقاتلين، وبدأت في تنفيذ هجمات مباشرة ضد الأقليات الدينية (الهندوس، والبانديت، والسيخ)، بالإضافة إلى شخصيات مدنية وسياسية بارزة.

تصف الجبهة نفسها كحركة علمانية، متجنبة الخطاب الإسلامي العلني، إلا أن السلطات الهندية تعتبرها مرتبطة بشكل غير رسمي بجماعة لشكر طيبة؛ حيث ترى الهند أن الجماعة تستفيد من الشبكات اللوجستية والموارد المتاحة للشكر طيبة، وهو ما يعزز قدرتها على تنفيذ العمليات الميدانية بكفاءة أكبر. وتتميز جبهة المقاومة في كشمير عن التنظيمات المسلحة الأخرى مثل “لشكر طيبة” و”حزب المجاهدين” بأنها تتبنى مسئولية هجماتها بشكل علني، فقد أعلنت عن مسئوليتها عن هجوم باهالجام أبريل الماضي والذي أدى لاندلاع الحرب بين الهند وباكستان.

انعكاس التطرف الديني على التركيبة الديموغرافية لكشمير

تسبب التطرف الديني وما صاحبه من اضطرابات أمنية في إحداث تحولات ديموغرافية عميقة في إقليم كشمير. فمع إعلان الحركات الإسلامية المتطرفة التمرد المسلح في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، تعرضت الطائفة الهندوسية الكشميرية (الباندتس) لعمليات تهجير جماعي، وهو ما أجبر الآلاف على مغادرة منازلهم بسبب أحداث العنف وعدم الاستقرار.

من جانب آخر، برز الاستيلاء على الأراضي كأحد أبرز مظاهر الصراع المؤثرة في الهوية الديموغرافية للإقليم. فقد سيطرت القوات الهندية على مساحات شاسعة تُقدر بأكثر من 1.4 مليون فدان من الأراضي الزراعية والسياحية. كما أدت مشروعات الطاقة الكهرومائية والسدود إلى تهجير آلاف السكان وحرمانهم من مواردهم، بينما جرى توجيه عوائد هذه المشروعات لصالح أطراف خارجية؛ مما فاقم الفجوة الاقتصادية وزاد من شعور الكشميريين بالتهميش.

وفي السياق نفسه، اتخذت الحكومة الهندية خطوات مباشرة تهدف إلى إعادة تشكيل التركيبة السكانية؛ ففي عام 2016، طرحت خطة لإنشاء مستعمرات خاصة بالجنود في وادي كشمير. وفي العام نفسه، أطلقت “السياسة الصناعية الجديدة لجامو وكشمير” التي سمحت للمستثمرين والمواطنين من خارج الإقليم باستئجار الأراضي لمدة تصل إلى 90 عامًا، وهو ما فتح الباب أمام دخول سكان من خارج كشمير بغطاء اقتصادي يسهم في إعادة تشكيل التوازن الديموغرافي للإقليم.[12] ومن ذلك، تظهر هذه السياسات انعكاس الصراع الممتد على التركيبة الديموغرافية للإقليم؛ حيث أدى التطرف الديني من الجانبين إلى إعادة تشكيل النسيج الاجتماعي عبر سياسات التهجير، والاستيطان، والسياسات الاقتصادية.

يمكن القول إن العامل الديني أصبح المحرك الرئيسي في الصراع في إقليم كشمير، فأسهم صعود القومية الهندوسية اليمينية المتطرفة (هندوتفا) وحزب بهارتيا جاناتا المرتبط بها إلى السلطة في إعادة إنتاج الصراع من خلال تأطيره كمعركة دينية وجودية بين الهندوسية والإسلام. وقد وفرت السياسات القمعية والإقصائية التي اتبعها الحزب الحاكم تجاه الإقليم -خاصة إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي عام 2019، التي كانت تمنح جامو وكشمير حكم ذاتي- بيئة خصبة لنمو الحركات الإسلامية المسلحة. وعليه، فقد زادت هذه العوامل من تعقيد الصراع وحولته من قضية سياسية إلى نزاع ديني متجدد؛ حيث تداخلت الاعتبارات الدينية مع الأبعاد القومية والسياسية.

إن قضية كشمير تمثل معضلة تاريخية نتجت عن سياسات الاستعمار البريطاني، ولا تزال تغذيها الخلافات الهندية – الباكستانية ذات الجذور الدينية المرتبطة بنشأة الدولتين. ولا تزال هذه الخلفيات التاريخية والدينية تلقي بظلالها على الحاضر؛ حيث يتجدد الصراع المسلح بين الحين والآخر، فيما تتضاعف خطورته بالنظر إلى كون الهند وباكستان دولتين نوويتين؛ مما يجعل النزاع مرشحًا في أي وقت للتحول إلى تهديد إقليمي بل ودولي أيضًا.