عملية “جدعون-2” وقطاع غزة: مآلات “السيطرة” و”الاحتلال”

تقترب العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، من نقطة محورية، تفصل بين تحول الوجود العسكري في القطاع إلى حالة مشابهة لحالة “الحزام الأمني” في جنوب لبنان خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، أو تمكن تل أبيب من فرض رؤيتها لمستقبل القطاع، على المستويين الأمني والسياسي.

ووفقًا للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، واقع الحال أن الهجوم الإسرائيلي على غزة -والذي شهد مراحل متعددة جغرافيًا ولوجستيًا- شابه منذ البداية قصور أساسي يرتبط بالماهية الحقيقية للأهداف التكتيكية والاستراتيجية منه؛ حيث كانت هذه الأهداف مرنة ومتغيرة بشكل أثار تساؤلات جدية في الأوساط الإسرائيلية المختلفة، التي نظر قطاع معتبر منها إلى التحركات الهجومية الإسرائيلية ضد القطاع منذ أكتوبر 2023، على أنها أشبه بعملية “انتقامية” صرفة، بصبغة تكتيكية ترتبط برؤى استراتيجية سابقة لشكل الوجود العسكري الإسرائيلي في هذا القطاع.

من هذا المنظور سيحاول هذا التحليل تناول الجانب التكتيكي من الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، والتحولات التي طرأت عليه في ظل احتمالات أن يدخل هذا الهجوم مرحلته النهائية في مدينة غزة، وبالنظر إلى الأشكال التي اتخذها هذا الهجوم منذ بدايته وحتى وقتنا الحالي، سواء على مستوى المحاور القتالية، أو الأهداف الميدانية التي تم تحقيقها أو تم استهداف تحقيقها.

رد فعل يتحول إلى مزيج خططي

بطبيعة الحال، كانت الأولوية الأساسية أمام الجيش الإسرائيلي في الأيام الأولى التي تلت هجوم السابع من أكتوبر 2023، استعادة زمام المبادرة في نطاق مستوطنات غلاف غزة، ومن ثم الانتقال إلى عملية عسكرية محدودة، شملت بشكل أساسي ومركز، القسم الشمالي من القطاع، في محاور شمال غرب وشمال شرق وجنوب مدينة غزة، كأولوية أساسية كون مدينة غزة تمثل جوهر منظومة القيادة والسيطرة لكتائب القسام.

في هذه المرحلة، كانت التحركات الميدانية الإسرائيلية واضحة الأهداف -على المستوى التكتيكي- لكن على المستوى الاستراتيجي، شابت الأهداف الأساسية لتل أبيب من هذه العملية تغيرات متتالية، ما بين الرغبة في “سحق” القدرات العسكرية لحركة حماس واجتياح القطاع بشكل كامل، نزولًا إلى محاولة تحجيم سيطرة الحركة على قطاع غزة ولو جزئيًا، وفرض مناطق عازلة داخل حدود قطاع غزة، وهو قصور رئيسي ظل مستمرًا حتى وقتنا الحالي.

تكتيكًا، أظهرت العمليات “الافتتاحية” الإسرائيلية شمال القطاع، أن الخطة الإسرائيلية المرحلية في هذا التوقيت، تستهدف تأسيس نقطة ارتكاز عسكري أساسية، يمكن من خلالها إعادة تطبيق “مزيج خططي”، يجمع بين وجهتي نظر أساسيتين لكيفية وضع القطاع تحت السيطرة، الأولى هي ما يعرف بـ خطة “الأصابع الخمسة”، أما الثانية فهي ما يعرف إعلاميًا بـ “خطة الجنرالات”.

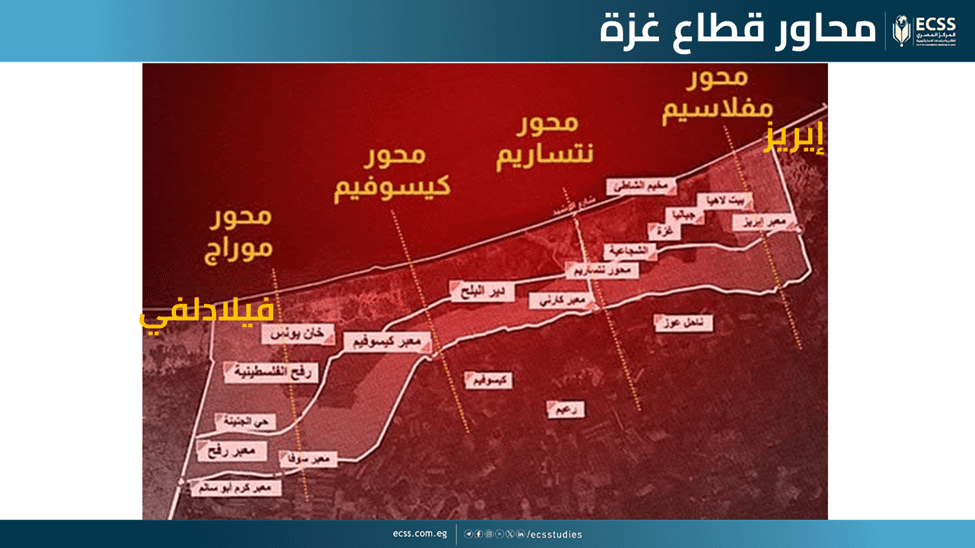

فيما يتعلق بخطة “الأصابع الخمسة”[1]، فتعتبر من أهم التصورات الإسرائيلية التي تم وضعها للسيطرة على قطاع غزة تكتيكيًا، وطرحها للمرة الأولى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أرئيل شارون، أوائل سبعينيات القرن الماضي، إبان فترة توليه منصب قائد المنطقة الجنوبية، وتقتضي تقسيم قطاع غزة عبر خمسة محاور وسلسلة من المستوطنات، إلى ثلاثة أقسام أساسية، معزولة عن بقية فلسطين المحتلة والحدود المصرية، بحيث يتم عزل المنطقة الشمالية في قطاع غزة عن مدينتي عسقلان وأشدود، عبر طريق عرضي ومجموعة من المستوطنات، منها مستوطنة “نيسانيت” التي تم إنشاؤها في هذا النطاق، وعزل المنطقة الشمالية للقطاع عن المنطقة الوسطى، عبر طريق عرضي ومستوطنات مثل مستوطنة “نتساريم”، وفصل المنطقة الوسطى عن المنطقة الجنوبية، عبر مستوطنة “كيسوفيم” وطريق عرضي، وفصل مدينة خانيونس عن مدينة رفح بواسطة طريق عرضي ومستوطنة “نيفي ديكاليم”. أما المحور الخامس في هذه الخطة فكان من المفترض أن يكون على الجانب المصري من الحدود، لكن حال الانسحاب الإسرائيلي من سيناء دون تنفيذ هذا المحور.

مع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، تم محو كافة هذه المحاور، إلا أن التحركات العسكرية الإسرائيلية نحو شمال قطاع غزة عقب السابع من أكتوبر، أسهمت في وضع نقطة الارتكاز الأساسية لإعادة تطبيق هذه الخطة، بشكل يمزج بينها وبين “خطة الجنرالات”، التي ترتبط بشكل أساسي بتعديل الوضع الديموجرافي للقطاع، عبر مزيج من الإجراءات العسكرية والحصار الاقتصادي، بشكل يضغط على سكان القطاع بشكل يدفعهم للمغادرة.

نقطة الارتكاز هذه تمثلت في محور “نتساريم” -أو ما يطلق عليه الطريق العسكري 749- الفاصل بين مدينتي دير البلح وغزة، والذي اكتملت إعادة تأسيسه في مارس 2024[2]، ليصبح أول المحاور الإسرائيلية في القطاع، وكان لافتًا تتالي الدعوات الإسرائيلية لسكان شمال قطاع غزة، لمغادرة منازلهم نحو منطقة جنوب وادي غزة في وسط القطاع، وهي دعوات تطورت بشكل مستمر خلال العمليات الإسرائيلية في المحاور المختلفة، لتشي بشكل أوضح بالنوايا الأساسية في هذا الإطار، ألا وهي تهجير سكان شمال قطاع غزة نحو أقصى جنوب القطاع.

بحلول يناير 2024، توسعت العمليات القتالية الإسرائيلية، لتشمل خان يونس جنوب قطاع غزة، بجانب منطقة جباليا وحي التفاح والدرج في شمال القطاع، والقسم الشمالي من منطقة المخيمات وسط القطاع، ثم فتحت القوات الإسرائيلية في شهر مايو من العام نفسه، جبهة جديدة في جنوب القطاع، استهدفت مدينة رفح والنطاق الحدودي الفاصل بينها وبين الحدود المصرية، وهنا تم تأسيس المحور الثاني من المحاور الإسرائيلية في القطاع، بالسيطرة على محور “فيلادلفي” وطريق “ديفيد” الموازي له، ومن ثم السيطرة بحلول أبريل الماضي، على المحور الثالث -محور “موراج” أو “صوفا”- الفاصل بين خانيونس ورفح.

بذلك أصبح لدى الجيش الإسرائيلي بحكم الأمر الواقع الحالي، خمسة محاور شبه مكتملة داخل قطاع غزة، هي “إيريز – مفلاسيم – نتساريم – موراج – فيلادلفي”، تتوزع في نطاق 75 بالمائة من مساحة القطاع، وقد لجأت الوحدات الإسرائيلية إلى بدء عمليات “ربط” بين هذه المحاور، ومن أمثلة ذلك ما قامت به الفرقة المدرعة السادس والثلاثين، أواخر الشهر الماضي، حين قامت بشق محور فرعي يربط بين محور موراج والأطراف الشرقية لخان يونس، يحمل اسم “ماجن عوز”، بهدف تكتيكي يتلخص في فصل الأجزاء الغربية لخانيونس عن الأجزاء الشرقية.

يتبقى لتحقيق هذا المزيج الخططي السالف ذكره، تدشين محور “كيسوفيم”، الفاصل بين دير البلح وخان يونس، والذي يعتبر من الأهداف الأساسية للمرحلة المقبلة من العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

نموذج “متطور” لقوات لحد في قطاع غزة

لم تكن المحاولات الإسرائيلية لتأسيس” قوات رديفة” تابعة لها في قطاع غزة، خفية أو جديدة؛ حيث انتهجت تل أبيب هذا النهج بعدة أشكال، كان أشهرها نموذج قوات “جيش لبنان الجنوبي”، خلال مرحلة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. والواقع أن هذه المحاولات شابتها صعوبات عدة في قطاع غزة، في ظل الرفض الشعبي والعشائري لهذا النموذج، خاصة وأن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ عقود، كرست في ذهنية سكانه رفض أي تعاطٍ مع قوات الاحتلال أو من يشتبه في تعاونه معها.

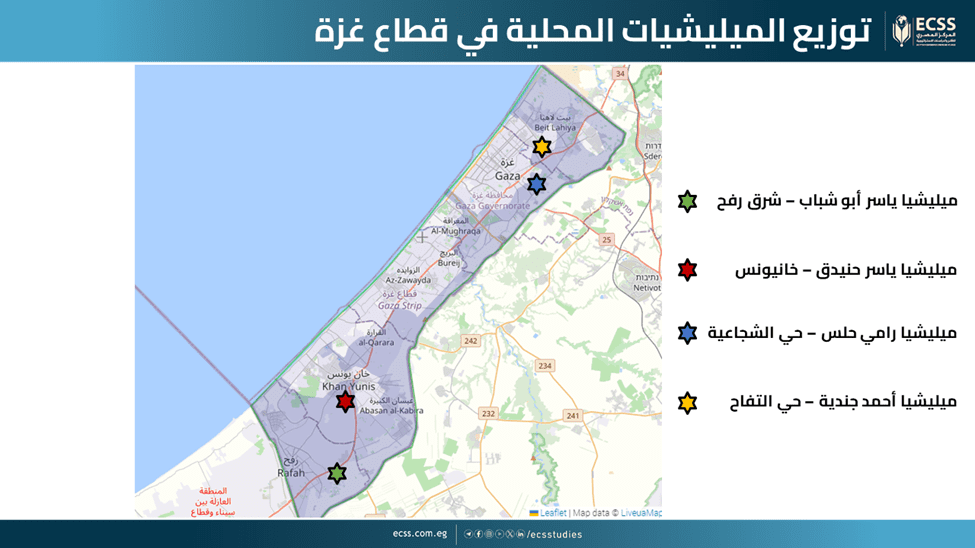

لكن رغم ما سبق -وتحت ضغط العمليات العسكرية والتضييق الإنساني فيما يتعلق بملف المساعدات- تمكنت تل أبيب من تطوير “نموذج جديد” للعناصر الرديفة لها في قطاع غزة، يجمع بين الشخصيات التي كانت لها خصومة أو خلافات سابقة مع حركة حماس، وبين العناصر صاحبة الخلفيات الإجرامية أو الجنائية، وتعد مجموعة “ياسر أبو شباب”، أهم هذه المجموعات؛ حيث تضطلع بدور مهم في تأمين “المساعدات الإنسانية”، في جنوب القطاع، وهو دور لا يخلو من تمهيد لإمكانية الاعتماد على هذه المجموعة وغيرها، في تأمين المناطق الداخلية للقطاع، في مراحل لاحقة.

من الناحية الوظيفية، يمكن وضع جانب مهم من جوانب توظيف هذه المجموعات، إلى الجوانب الأساسية المرتبطة بتأمين المساعدات والإشراف على توزيعها، و”ملء الفراغ الأمني” الذي قد يتولد في المناطق الجنوبية والشمالية من قطاع غزة، ألا وهو مساعدة القوات الإسرائيلية على الأرض، في إكمال مهامها الميدانية على المستوى الاستخباراتي، سواء من خلال تحديد الأماكن المتبقية لوجود الأسرى أو القادة الفلسطينيين، وهذا ربما يمكن ملاحظته من خلال مؤشرات ميدانية عدة، منها عملية استهداف الأمين العام لحركة “المجاهدين” التابعة لحركة حماس، أسعد أبو شريعة، الذي تعرض سابقًا لخمس محاولات اغتيال.

يضاف إلى ذلك أن التوزيع الجغرافي لهذه المجموعات، يرتبط بشكل وثيق بالمناطق التي تركز فيها القوات الإسرائيلية حاليًا أنشطتها، وهي النطاق الفاصل بين مدينتي خانيونس ورفح، والنطاق الواقع شمال وشرق مدينة غزة، ويتوقع أن تتوسع إسرائيل في استراتيجية دعم هذه المجموعات المحلية، التي تتسم بسمة أساسية ترتبط بازدواجية استفادتها من الوضع القائم، سواء على مستوى التجارة في المساعدات الإنسانية، أو العمل على “تصفية” خلافاتها القديمة مع حركة حماس، وهو ما يخدم بشكل قاطع التوجهات الإسرائيلية الحالية حيال استئصال أي إمكانية لإعادة نفوذ حماس مرة أخرى إلى المناطق التي يتم وقف العمليات العسكرية فيها.

مآلات عملية “جدعون-2” في قطاع غزة

مما سبق، يمكن حصر الأهداف الميدانية الإسرائيلية الأساسية من العملية “جدعون-2″، التي يُعتزم البدء في تنفيذها في قطاع غزة، فيما يلي:

1- هدف عملياتي رئيسي:

يتمثل في دخول الأحياء المتبقية في مدينة غزة، وتحديدًا الأحياء الواقعة غربها، ليتم بذلك إكمال عملية السيطرة على المدينة، والتي استغرقت أكثر من ستة عشر شهرًا، في ظل الفشل الإسرائيلي المتكرر في الحفاظ على سيطرة نارية في المناطق الشمالية للمدينة “بيت لاهيا – بيت حانون – جباليا”، وإكمال إنشاء محور “مفلاسيم”، وهو فشل كان عنوانًا أساسيًا لعدم تمكن الجيش الإسرائيلي من تحقيق أحد أهم عناصر خطة “الجنرالات”، ويتمثل في تهجير سكان مدينة غزة نحو جنوب القطاع[3].

هذا الهدف يمكن قراءته من خلال عمليات الحشد الحالية للقوات الإسرائيلية في محيط معبر “كارني” شرقي مدينة غزة، وهو حشد ينبئ بأن بداية العمليات الإسرائيلية قد تتركز على محيط حي الزيتون جنوبي المدينة، بحيث يتم تفعيل عمليات مساندة من الجهة الشمالية للمدينة “بيت لاهيا – بيت حانون”، وبالتالي يتم الضغط بشكل متزامن على المناطق الوسطى والغربية من المدينة.

من ثم، يتم تطوير التحركات الميدانية لتشمل المنطقة الرئيسية المتبقية في قطاع غزة -خلاف مدينة غزة- وهي مدينة دير البلح ومحيطها؛ حيث تشتبه المنظومة الاستخباراتية الإسرائيلية، أن مدينة دير البلح تتضمن ما تبقى من أسرى إسرائيليين وقيادات ميدانية فلسطينية.

2- هدف تكتيكي:

يرتبط بالتحول من حالة “التحجيم” للقدرات العسكرية الفلسطينية، إلى “السيطرة النارية” على المواضع الأساسية في قطاع غزة، عبر المحاور التي تم تأسيسها خلال المراحل السابقة، وهو مفهوم يختلف بشكل جذري عن أسلوب “الاحتلال” التقليدي، الذي اتبعته القوات الإسرائيلية إبان فترة وجودها في قطاع غزة (1967 – 2005).

تحاول القيادة العسكرية الإسرائيلية من خلال هذا الأسلوب، تفادي أي احتمالية لدخولها في حالة استنزاف ميداني، سواء على مستوى الخسائر البشرية، أو التكاليف اللوجستية والمادية التي يقتضيها الاحتلال الدائم لمناطق تصنف على أنها “غير صديقة”، وفي هذا الإطار تظل ماثلة تجربة الجيش الإسرائيلي بعد اجتياح لبنان عام 1982؛ حيث اضطر في النهاية للانسحاب من جنوب لبنان، تحت وطأة الخسائر البشرية شبه اليومية التي تكبدها[4].

3- هدف استراتيجي:

لا تختلف الأهداف الاستراتيجية لما يمكن وصفه بأنه “مرحلة ثالثة” من مراحل الخطة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، عن الأهداف الاستراتيجية للمرحلتين الأولى والثانية -على اعتبار أن عملية “السيوف الحديدية” كانت المرحلة الأولى، وعملية “مركبات جدعون-1” هي المرحلة الثانية-. تتلخص هذه الأهداف في خمسة اتجاهات أساسية[5]:

الاتجاه الأول: يقتضي ضرورة النزع “الكامل” لسلاح الفصائل الموجودة داخل القطاع، بحيث لا تتوفر لها القدرات التسليحية النوعية أو الإمكانيات اللوجستية التي من الممكن أن تستخدم لإعادة تفعيل قدراتها القتالية.

الاتجاه الثاني: إنهاء ملف الأسرى الإسرائيليين داخل القطاع، والذين تقدر أعدادهم -أحياء وأمواتًا- بنحو 50 شخصًا، وهو هدف كان من المنطقي أن يكون بمثابة جوهر التحركات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، لكن أظهرت المجريات الميدانية بعد السابع من أكتوبر، أن التقديرات الفلسطينية لأهمية هذا الملف بالنسبة للحكومة الحالية، شابتها مبالغة كبيرة.

الاتجاه الثالث: تحويل البيئة الميدانية في قطاع غزة -ديموغرافيًا و جغرافيًا- لتصبح متوافقة مع التوجهات الإسرائيلية العامة، بما يمنع من إمكانية إعادة تشكل “تهديدات جديدة”[6].

الاتجاه الرابع: إيجاد صيغة مرنة وفاعلة -بناء على ترتيبات ما بعد وقف القتال في القطاع- تسمح للجيش الإسرائيلي بالسيطرة أمنيًا واستخباراتيا على قطاع غزة، دون الحاجة لوجود ميداني مستمر أو مكثف.

الاتجاه الخامس: وهو الأكثر غموضًا، ويرتبط بمستقبل الإدارة المدنية في القطاع بعد توقف العمليات العسكرية، والمحور الأوضح فيه حتى الآن، هو عدم وجود رغبة إسرائيلية في منح أي طرف فلسطيني حالي، سيطرة “شاملة” على هذه الإدارة الجديدة، وتتراوح الأفكار المطروحة في هذا الإطار، بين العامل العربي والعامل الدولي في الإشراف على هذه الإدارة.

على المستوى الميداني، تقتضي الخطة الإسرائيلية استدعاء قسم من قوات الاحتياط، يتراوح بين 50 و60 ألف جندي، قد تتم زيادته -حسب تطور العمليات- ليصبح العدد الذي قد يتم استدعاؤه، ما بين 110 و130 ألف جندي[7]. هنا لا بد من الإشارة لنقطة مفصلية ترتبط بإن عمليات حشد الاحتياط، لا ترتبط فقط بالتحركات المحتملة داخل قطاع غزة، فمن الواضح أن هذه العمليات ترتبط أيضًا بإحلال وتجديد القوات المرابطة في مناطق اخرى، من بينها الجولان السوري ونطاق الحدود الأردنية، علمًا أنه في العاشر من أغسطس الجاري، أجرى الجيش الإسرائيلي مناورة عسكرية مفاجئة، تحاكي هجومًا متعدد الجبهات على إسرائيل، تضمنت سيناريو حدوث غزو بري متزامن من الحدود الأردنية في ثلاث نقاط، وهجمات في الضفة الغربية.

بالعودة إلى قطاع غزة، يعتبر الجزء المتعلق بمحور “موراج” جنوبي القطاع، مرتبطًا بشكل أساسي بالعمليات في مدينة غزة؛ حيث يمكن القول إن كلا الجزئين يكملان بعضهما في الخطة الإسرائيلية العامة، بحيث يمثل محور “موراج” الحد الشمالي للمنطقة “الإنسانية” العازلة جنوب خان يونس، وبوابة “استقبال” سكان شمال القطاع، الذين تستهدف العمليات الإسرائيلية ترحيلهم نحو الجنوب.

تحديات جدية

بالنظر إلى الدروس المستقاة من العمليات القتالية في قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، يمكن استخلاص التحديات التالية أمام تنفيذ الرؤية الخططية التي تعتزم القيادة العسكرية الإسرائيلية تنفيذها في قطاع غزة:

الخشية من عدم تمكن القوات المشاركة، من تحقيق نتائج إيجابية فيما يتعلق بمن تبقى من أسرى وجثث داخل القطاع، وهو ما قد يؤدي بالضرورة إلى رد فعل سلبي للغاية في الداخل الإسرائيلي، وهو عامل ربما أثبتت المراحل السابقة أنه لا يتسم بهذا القدر الكبير من الأهمية، لكن يبقى تأثيره على الجانب السياسي والشعبي كبيرًا.

بالنظر للتجربة القتالية في مخيم جباليا على سبيل المثال، يمكن القول إنه رغم تراجع الزخم الميداني لفصائل المقاومة، يرجح أن تكون المعارك داخل مدينة غزة عنيفة للغاية؛ نظرًا للطبيعة السكانية الكثيفة للمدينة، ووجود مناطق لم تصل إليها التحركات العسكرية الإسرائيلية داخل المدينة خلال المراحل السابقة، ناهيك عن حقيقة أن العمليات الفلسطينية لا تزال حتى الآن مستمرة في مواقع متفرقة بالقطاع[8].

ارتكاز الخطة العسكرية الإسرائيلية، على جانب مرتبط بتهجير سكان القطاع، يعتبر في حد ذاته من نقاط الضعف البنيوية في هذه الخطة؛ حيث يحظى على الجانب برفض قاطع على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة أنه قد يؤدي إلى نتائج كارثية على مستوى الوضع الإنساني المتدهور بالأصل في القطاع[9].

اتبعت حكومة بنيامين نتنياهو منهج “الغموض الإستراتيجي”، في عدة نقاط ترتبط بخطتها للتعامل مع قطاع غزة، منها ألأُطر الخاصة بمسألة “السيطرة النارية” على قطاع غزة، ومدى تشابهها واختلافها مع نماذج طبقتها إسرائيل سابقًا، مثل الإدارة الأمنية للضفة الغربية، أو نموذج جيش لبنان الجنوبي في جنوب لبنان، لكن النقطة الأكثر أهمية ترتبط بمبدأ “الوجود الدائم على الأرض”، وهو مبدأ يبدو مرفوضًا من أوساط عسكرية إسرائيلية عدة، ليس فقط لأنه يرتبط بمخاطر ميدانية، بل أيضًا لأنه يقتضي تكاليف مادية تبدو اتجاهات أخرى أولى بها في هذه المرحلة. هنا تجدر الإشارة إلى وجود خلافات داخلية بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والحكومة، بشأن مدة تجنيد قوات الاحتياط المشاركة في هذه العملية؛ حيث أعرب رئيس الأركان، أيال زامير، بشكل صريح، عن خشيته من تأثير أي عملية تجنيد طويلة الأمد، على الفاعلية القتالية والمعنويات لوحدات الجيش المختلفة[10].

هذا الغموض شمل أيضًا الجانب “المدني” من هذه الخطة، والذي يرتبط بمستقبل إدارة القطاع بعد توقف العمليات؛ حيث لا تظهر أي ملامح لرؤية إسرائيلية واضحة في هذا الشأن، بشكل أثار مخاوف داخلية وخارجية باحتمالية أن تضع تل أبيب الجانب العسكري من هذه الخطة فقط، موضع التنفيذ، دون أن تكون هناك نوايا لتطبيع الأوضاع داخل القطاع، في المراحل التالية.

خلاصة القول، إن قطاع غزة بات قاب قوسين أو أدنى، من الدخول في مرحلة فاصلة -قد تكون عاجلة وقد تتأجل لمراحل لاحقة- ستحدد مستقبله على كافة الصعد، خاصة السياسية والأمنية والديموجرافية، في ظل رغبة إسرائيلية واضحة في الحصول بأي ثمن على “السيطرة التكتيكية على قطاع غزة”، وتكريس تحويله إلى “أرض حرام” على المستويين العسكري والمعيشي. وعلى الرغم من وجود احتمالات -تبدو محدودة للغاية- في أن يكون التلويح الإسرائيلي بعملية نهائية في قطاع غزة، جزءًا من تكتيك “التفاوض تحت النار”، الذي اتبعته تل أبيب بشكل مكثف في مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر 2023، فإن الاحتمال الأكثر ترجيحًا، يشير إلى أن تل أبيب تريد الذهاب إلى معركة فاصلة مع قطاع غزة، تراهن فيها بشكل طاغٍ على الجانب العسكري، مع تجاهل شبه كامل للجانب السياسي.