في يوم الجمعة..ما حكم ذهاب المرضى بالأمراض المعدية إلى المساجد؟ الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء أن الدين الإسلامي راعى المسلمين وصحتهم، ونهى الناس أن يقتلوا أنفسهم؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، وقال سبحانه: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 195]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَار» رواه ابن ماجه.

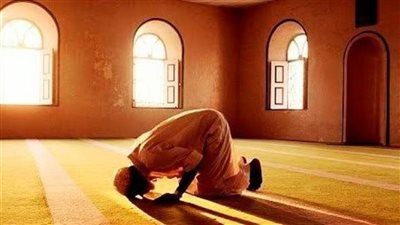

ومن القواعد الفقهية المقررة أنه: "يُرتكب الضرر الأخف لدفعِ الضرر الأعظم"؛ فالمسلم إذا كان مريضًا بمرضٍ معدٍ يجلب الأمراض لغيره يجب عليه أن يتجنب مخالطة الناس حتى لا ينتشر المرض بينهم، وعليه أن يصلي في بيته حتى يعافيه الله تعالى من مرضه، ولا حرج عليه في ذلك؛ لما جاء في الحديث «إِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ بِأَرْضٍ فَلا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلا تَخْرُجُوا مِنْهَا» رواه أحمد. وهو ما يعرف بـ"الحجر الصحي".

وإذا كان أكلُ ذي الريح الكريه من أعذار ترك الجماعة دفعًا للأذى عن المصلين، فترك الجماعة لأجل خوف نقل الأمراض المعدية وتأذي المصلين بها أولى

ما حكم قول "حرما" بعد الصلاة؟

قالت دار الإفتاء إن قول كلمة “حرمًا” بعد الصلاة يُعد من باب الدعاء، والدعاء بين المصلين عقب الانتهاء من الصلاة بما تيسر من العبارات أمر مشروع، ولا يصح إنكاره شرعًا، إذ إن أصل الدعاء ثابت في الشرع، ووقوعه بعد الصلاة يكون أوكد في المشروعية وأعظم في الاستحباب. وإذا كان الدعاء صادرًا من المسلم لأخيه المسلم، كان ذلك أرجى للقبول. وقد جرى على ذلك عمل المسلمين قديمًا وحديثًا، أما إنكار هذا الفعل أو اتهام فاعله بالابتداع، فهو لون من ألوان التشدد والتنطع الذي لا يقره الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

فضل دعاء المسلم لأخيه

حضّ الشرع الشريف على دعاء المسلم لأخيه، وبيَّن أن هذا الدعاء مستجاب بإذن الله؛ فقد روى عبد الله بن يزيد رضي الله عنه، عن الصنابحي، أنه سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول: “إن دعاء الأخ لأخيه في الله عز وجل مستجاب”، أخرجه الإمام أحمد في الزهد، والبيهقي في شعب الإيمان، والبخاري في الأدب المفرد، وغيرهم.

وذكر العلامة القاري في مرقاة المفاتيح أن بعض السلف كان إذا أراد الدعاء لنفسه، بدأ بالدعاء لأخيه المسلم بمثل ما يريد، حتى يدعو له المَلَك بالمثل، فيكون ذلك أقرب للإجابة. ويتأكد استحباب الدعاء إذا كان في أوقات وأماكن فاضلة، فيزداد رجاء القبول والإجابة، ومن هذه الأوقات: ما بعد الصلوات المكتوبات، استنادًا لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ﴾ [النساء: 103]، وقول النبي ﷺ في حديث أبي أُمامة رضي الله عنه: «جَوْفَ اللَّيْلِ الآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ»، أخرجه الترمذي وحسنه، والنسائي في السنن الكبرى.

دعاء المسلم لأخيه بعد الصلاة

تبادل الدعاء بين المسلمين عقب الصلاة ليس أمرًا مبتدعًا، بل هو عادة جرى عليها عمل المسلمين قديمًا وحديثًا، وتوارثها الخلف عن السلف، ولم يعترض عليها إلا بعض المتشددين في هذا العصر، إمّا جهلًا أو قصورًا في فهم مقاصد الشريعة. وقد ذكر الإمام ابن بطة العكبري الحنبلي في كتابه الإبانة أن المسلمين كانوا إذا فرغوا من الصلاة أو الصيام أو الحج، دعوا الله بقبول أعمالهم، وتبادلوا الدعاء فيما بينهم، فيقولون: “تقبّل الله منا ومنك”، أو “غفر الله لنا ولك”، وكان ذلك دأبهم في سائر العبادات.

حكم قول “حرمًا” بعد الصلاة

لفظ “حرمًا” بعد الصلاة هو دعاء، ومعناه: أن يرزقك الله صلاةً في الحرم الشريف، أو أن يتقبل صلاتك كقبول الصلاة في الحرم، حيث تتضاعف الحسنات أضعافًا كثيرة. وتُنصب كلمة “حرمًا” على نزع الخافض، أو تكون نائبًا عن المفعول المطلق لبيان النوع.

وقد جرت العادة أن يرد السامع بقوله “جمعًا”، أي: جمعنا الله وإياك في الحرم، أو جمع الله لنا ولك القبول، وهو امتثال لقوله ﷺ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»، متفق عليه.

وهذا النوع من الدعاء مستحسن شرعًا، وفيه إظهار المحبة بين المسلمين، والشوق إلى حرم الله ومقدساته، وحرصٌ على القبول والمغفرة.