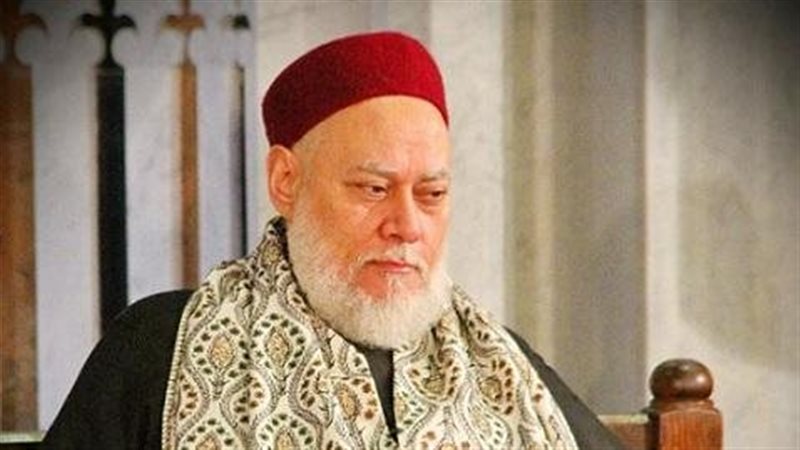

الدين يقوم على اليسر واليقين.. علي جمعة يوضح دروس قصة البقرة

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية السابق، أن قصة البقرة الواردة في سورة البقرة تحمل للمسلمين دروسًا مهمة في كيفية التعامل مع الفقه والأحكام الشرعية، إذ تبين أن أحكام الله يجب تلقيها بالامتثال دون إفراط في السؤال أو البحث الذي قد يفضي إلى العنت والمشقة.

وأضاف، عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن القصة تعلّم المؤمن أن الدين مبناه على اليسر لا العسر، وعلى اليقين لا الشك، وعلى المصلحة لا المفسدة، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار"، وبحديثه ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات". وأوضح أن جوهر الدين ليس في المظاهر أو العلامات الخارجية، بل فيما وقر في القلب وصدقه العمل، كما قال ﷺ: "إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم".

وأشار جمعة إلى أن تسمية الله سبحانه للسورة كاملة باسم "البقرة" تؤكد أهمية القصة ودلالاتها، فهي تكشف الفكر الخاطئ الذي وقع فيه بنو إسرائيل حين أمرهم الله على لسان نبيه موسى عليه السلام بذبح بقرة، فبدلاً من الامتثال المباشر، انشغلوا بكثرة الأسئلة والتنطع، حتى قال النبي ﷺ: "لو ذبحوا أي بقرة لكفتهم".

وبيّن أن القصة تحذر من ثلاثة سلوكيات سلبية: التنطع، وهو التشدد والمغالاة؛ التفتيش، وهو الاستقصاء غير المبرر في الأحكام؛ والورع الكاذب، وهو إظهار التدين في الظاهر مع التناقض في التصرفات.

واختتم جمعة حديثه بالتأكيد على أن الدين ينهى عن هذه السلوكيات، ويأمر بالثقة في حكم الله والامتثال له بيقين، مستشهدًا بقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم" [المائدة: 101].

الفرق بين علم الدين والتدين وخطورة التطفل في الإفتاء

نشر الأستاذ الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الديار المصرية السابق، تدوينة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أكد فيها على ضرورة التمييز بين علم الدين والتدين الشخصي، محذرًا من خطورة التطفل على مجال الإفتاء من غير المتخصصين.

الفرق بين علم الدين والتدين

وقال الأستاذ الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف : "إننا نرى ما يؤكد أنه ليس هناك اعتراف بالفرق بين علم الدين والتدين؛ ومن ذلك أن أستاذ العلوم أو الزراعة أو الصحافة أو الهندسة أو الطب صار يتكلم في شأن الفقه، ويناقش الفتوى الصادرة ممن تخصص وأمضى حياته في المصادر وإدراك الواقع. وما هذا إلا لأنه يظن أن كونه مثقفًا دينيًا أو متدينًا يُبيح له الخوض في العلم الشرعي، دون أن يدرك أن هناك فارقًا جوهريًا بين المعرفة العامة بالدين، وبين التخصص الدقيق فيه".

وأضاف الدكتور علي جمعة أن الخلط بين الفتوى والرأي أو المعلومة يعد من الأخطاء الشائعة، حيث يظن البعض أن كل إجابة عن سؤال ديني تُعد فتوى، أو أن كل من أبدى رأيًا في مسألة شرعية صار مفتيا.

وأوضح:

"الفتوى كحكم القاضي، لا تتبعها المناقشة الشعبية، بل تُحال إلى جهة علمية أعلى في حال الاعتراض. أما الرأي أو السؤال فلهما طبيعة مختلفة، فالرأي يُناقش، والسؤال يُجاب عنه، بينما الفتوى تحتاج إلى أهلية علمية ومؤسسية. كما أن رفض فتوى معينة لا يعني إهمال الأمر، بل يتطلب مراجعة جهة أكثر تخصصًا أو خبرة، مثلما لا يُناقَش الطبيب في رأيه الطبي إلا من طبيب آخر في مستواه أو أعلى منه".

وأكد فضيلته أن هذه الفوضى الفكرية في التعامل مع الفتاوى لا تختلف عن الفوضى في أي مجال آخر، مشبهًا الأمر بقول العامة: "أعطِ العيش لخبازه ولو أكل نصفه"، مطالبًا بإنهاء حالة "نظام الهواة" والعودة إلى الأكاديمية والتخصص، لأن "مجرد التزام الإنسان بدينه لا يجعله عالِمًا، مثلما لا يصبح الإنسان طبيبًا لمجرد محافظته على صحته".

واختتم الدكتور علي جمعة تدوينته بالدعاء قائلاً:

"أسأل الله ألا تكون هذه البلبلة مقصودة، وألا يكون الهدف منها هو تحويل علم الفتوى إلى ساحة نقاش شعبي مفتوح بلا ضوابط علمية أو منهجية. فالأمر لا يتعلق بحرية رأي بقدر ما يتعلق بمنهج فكر مستقيم يجب اتباعه، حتى لا نهرف بما لا نعرف".