ما حكم الذكر والدعاء داخل الصلاة بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة؟

أجابت دارالإفتاء أنه لا مانع شرعًا من الذكر والدعاء في الصلاة بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنَّة، ولا يُعدُّ هذا من قبيل البدعة ما دامت الألفاظ لا تخالف أصول الشرع في شيء، وهذا ما عليه جماهير العلماء من أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرها سَلَفًا وخَلَفًا من استحباب الدعاء والذكر بكل شيء يجمع القلب على الخشية ويتحقق به المناجاة، وادعاء أن ذلك من البدعة ادعاء غير صحيح؛ لأنَّ مفهوم البدعة يصدُق على ما عارض الكتاب والسنَّة، وليس الذكر أو الدعاء بما يجعل القلب حاضرًا معارضًا للكتاب والسنَّة في شيء.

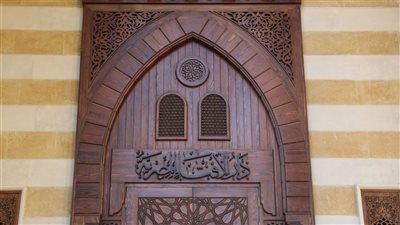

حكم الدعاء والذكر في الصلاة بغير المأثور

اتفقت المذاهب الفقهية المتبوعة فيما هو المعتمد عندهم على أنه لا يشترط في الصلاة الالتزامُ بنصوص الدعاء الواردة في الكتاب والسنة، وأن ذلك ليس واجبًا ولا متعينًا، وإن كان هو الأفضل إذا وافق ذكر اللسان حضور القلب، وأنه يجوز للمصلي أن يذكر ويدعو في صلاته بغير الوارد مما يناسب الوارد ولا مخالفة فيه.

كما اتفقوا على أن كل ما لا يجوز الدعاء به خارج الصلاة لا يجوز الدعاء به داخلها، غير أنهم اختلفوا في موضوع الدعاء؛ هل يجوز أن يكون بما لا يناسب المأثور؟ وهل يجوز أن يكون بملاذِّ الدنيا وشهواتها مما لا يُقصَد به القربة.

فالذي عليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في قول: أنه يجوز للمسلم أن يدعو في صلاته بما شاء مِن حوائج الدنيا والآخرة، مع اتفاقهم على أفضلية الدعاء المأثور في الصلاة على غيره إذا فهم المصلي معناه، وكان حاضر القلب عند الدعاء به.

واستثنى الحنابلة في المعتمد عندهم الدعاءَ بغير القربة مما يقصد به ملاذُّ الدنيا وشهواتها بما يشبه كلام الآدميين وأمانيَّهم، وفي رواية عندهم: أن ذلك يجوز، وأجازوا ما عدا ذلك ولو لم يُشبِه ما ورد، واقتصر الحنفية على جواز الدعاء بما يناسب المأثور، دون ما يشبه كلام الناس؛ فلا يجوز الدعاء به عندهم، وتفسد به الصلاة، والمأثور عندهم أعم من أن يكون مرفوعًا أو غير مرفوع.

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (2/ 321، ط. دار المعرفة) في شرح قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يدعو به المصلي بعد التشهد: «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو»: [واستُدِلَّ به على جواز الدعاء في الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة، قال ابن بطَّال: خالف في ذلك النخعي، وطاوس، وأبو حنيفة؛ فقالوا: لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القرآن، كذا أطلق هو ومن تبعه عن أبي حنيفة، والمعروف في كتب الحنفية: أنه لا يدعو في الصلاة إلا بما جاء في القرآن أو ثبت في الحديث، وعبارة بعضهم: ما كان مأثورًا، قال قائلهم: والمأثور أعم من أن يكون مرفوعًا أو غير مرفوع، لكن ظاهر حديث الباب يَرُدُّ عليهم، وكذا يَرُدُّ على قول ابن سيرين: لا يدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة، واستثنى بعض الشافعية ما يقبح من أمر الدنيا؛ فإن أراد الفاحش من اللفظ فمحتمل، وإلا فلا شك أن الدعاء بالأمور المحرمة مطلقًا لا يجوز] اهـ.

وقال الإمام المرغيناني الحنفي في "الهداية شرح البداية" (ص: 52، ط. المكتبة الإسلامية): [(ودعا بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة)؛ لما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: «ثم اختَرْ مِنَ الدعاء أطيبَه وأعجبَه إليك»، ويبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ ليكون أقرب إلى الإجابة، (ولا يدعو بما يشبه كلام الناس)؛ تحرزًا عن الفساد، ولهذا يأتي بالمأثور المحفوظ، وما لا يستحيل سؤاله من العباد كقوله: "اللهم زوجني فلانة" يُشبِه كلامهم، وما يستحيل كقوله: "اللهم اغفر لي" ليس من كلامهم] اهـ.

وجاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى (1/ 299-300، ط. دار الغرب): [قال يحيى: وسُئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة؟ فقال: لا بأس بالدعاء فيها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو فيقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَإِذَا أَرَدْتَ فِي النَّاسِ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ». وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَى هُدًى إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنِ اتَّبَعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَى ضَلالَةٍ إِلا كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا». وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "اللهم اجعلني من أئمة المتقين". وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقوم من جوف الليل، فيقول: "نامت العيون، وغارت النجوم، وأنت الحي القيوم"] اهـ.

وقال العلامة الشمس الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (1/ 511، ط. مصطفى الحلبي): "(وكذا) يُسَنُّ (الدُّعاءُ بعدَه) أي: التشهد الآخَرِ بما شاء مِن دِينِيٍّ أو دُنيويٍّ؛ كاللهم ارزُقني جاريةً حسناءَ... بل نُقِلَ عن مقتضَى النص كراهةُ تركه] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 620، ط. دار الفكر): [فصل: ولا يجوز أن يدعو في صلاته بما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها بما يشبه كلام الآدميين وأمانيهم؛ مثل: اللهم ارزقني جارية حسناء، ودارًا قوراء، وطعامًا طيبًا، وبستانًا أنيقًا، وقال الشافعي: يدعو بما أحب... فصل: فأما الدعاء بما يتقرب به إلى الله عز وجل مما ليس بمأثور ولا يقصد به ملاذ الدنيا: فظاهر كلام الخرقي وجماعة من أصحابنا: أنه لا يجوز، ويحتمله كلام أحمد؛ لقوله: "يدعو بما جاء وبما يعرف". وحكى عنه ابن المنذر أنه قال: "لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه من حوائج دنياه وآخرته"، وهذا هو الصحيح إن شاء الله؛ لظواهر الأحاديث: فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ثم ليتخير من الدعاء»، وقوله: «ثم يدعو لنفسه بما بدا له»، وقوله: «ثم يدعو بعدُ بما شاء».

ورُوِيَ عن أنس رضي الله عنه قال: "جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، عَلِّمْني دعاءً أدعو به في صلاتي، فقال: «احمدي الله عشرًا، وسبحي الله عشرًا، ثم سلي ما شئت؛ يقول: نعم، نعم، نعم» رواه الأثرم. ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يدعون في صلاتهم بما لم يتعلموه، فلم يُنْكِرْ عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل: «ما تقولُ في صلاتك؟» قال: أتَشَهَّدُ، ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، فصوَّبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه ذلك من غير أن يكون علَّمه إياه. ولما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أمَّا السجودُ فأكثروا فيه من الدعاء» لم يُعَيِّن لهم ما يدعون به، فدل على أنه أباح لهم كل الدعاء إلا ما خرج منه بالدليل في الفصل الذي قبل هذا. وقد رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا قرأت: ﴿فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ﴾ [الطور: 27] قالت: "مُنَّ علينا وقِنَا عذابَ السَّموم". وعن جُبَيْر بن نُفَيْر أنه سمع أبا الدرداء رضي الله عنه وهو يقول في آخر صلاته وقد فرغ من التشهد: "أعوذ بالله من النفاق"، ولأنه دعاء يُتَقَرَّبُ به إلى الله تعالى؛ فأشبه الدعاء المأثور] اهـ.

ودعاء الله تعالى نوع من أنواع ذكره سبحانه؛ ولذلك فإن ما يجري في الدعاء يجري أيضًا في سائر أذكار الصلاة؛ كما قال العلامة ابن علان الصديقي في "الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية" (3/ 4، ط. دار إحياء التراث العربي).

بل قد سمى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم الذكرَ دُعاءً فقال: «أَفْضَلُ الذِّكْرِ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ للهِ» أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم في "المستدرك" وصححه، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

فهذه أقوال العلماء ومذاهبهم تبين صحة الدعاء والذكر في الصلاة بغير المأثور، ولا يجوز القول بأنه بدعة؛ لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع؛ فقد ورد من الأدلة العامة والخاصة من الكتاب والسنة ما يدل على جواز ذلك، وأنه موافق لأصول الشرع وقواعده ونصوصه وعموماته.

الأدلة على جواز الدعاء والذكر في الصلاة بغير ما ورد في الكتاب والسنة

جواز الدعاء والذكر في الصلاة بغير ما ورد في الكتاب والسنة قد دلت عليه نصوص الكتاب الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وفعل الصحابة والتابعين، وفهم السلف والأئمة، وعليه جرى عمل الأمة؛ حتى جرى ذلك مجرى الإجماع:

فمن الكتاب الكريم:

قوله تعالى: ﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا * وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا * وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا * قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: 107 – 110]؛ حيث نصَّ كثير من المفسرين على أن قولهم هذا: "سبحان ربنا إن كان وعدُ ربنا لمفعولا" كان في سجودهم، وقد مدحهم الله تعالى على ذلك، ولم ينكر عليهم هذا القول في السجود؛ بل وصفهم بالعلم، وساق سجودهم وتسبيحهم فيه في مقابلة المستكبرين عن الإيمان بأن القرآن الكريم حق من عند الله، مع أن هذا القول في السجود لم يسبق وروده في الشرع، ولو كان غير جائز لنَبَّهَ الشرع على عدم جوازه، أو لاكتفى القرآن بذكر أصل التسبيح دون صيغته، فلمَّا أورده في سياق المدح له دل ذلك بمنطوقه على استحسان هذا اللفظ، ودل بمعناه على جواز الذكر في السجود بغير المأثور.

قال الإمام أبو بكر الرازي الجصاص في "أحكام القرآن" (5/ 36، ط. دار إحياء التراث العربي): [باب: ما يقال في السجود، قال الله عز وجل: ﴿وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا﴾ [الإسراء: 108] فمدحهم بهذا القول عند السجود] اهـ.

وقال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره "مفاتيح الغيب" (21/ 58، ط. دار الكتب العلمية): [والمعنى: أنهم يقولون في سجودهم: ﴿سُبْحَانَ رَبِّنَا﴾ أي: ينزهونه ويعظمونه ﴿إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا﴾ أي: بإنزال القرآن، وبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم] اهـ.

واستنبط الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (10/ 341، ط. دار الكتب المصرية) أن هذه الآية: [دليل على جواز التسبيح في السجود] اهـ.

ومن ذلك أخذ الإمام الشافعي رضي الله عنه استحباب هذا القول في سجود التلاوة، مع أن له عنده حكمَ الصلاة؛ في وجوب التطهر له، ومشروعية التكبير قبله وبعده، والتسليم بعده؛ قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 65، ط. دار الفكر): [ونقل الأستاذ إسماعيل الضرير في "تفسيره": أن اختيار الشافعي رحمه الله أن يقول في سجود التلاوة: "سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولًا"، وظاهر القرآن يقتضي مدح هذا؛ فهو حسن] اهـ.

وفي الآيات وجه آخر من الدلالة: وهو قوله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾؛ حيث ذكر المفسرون في سبب نزولها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو في سجوده فيقول: «يا الله، يا رحمن»، فسمعه المشركون فاستنكروا ذلك، فأنزل الله هذه الآية. قال مجاهد: ﴿أَيًّا مَا تَدْعُوا﴾ باسم من أسمائه.

ففي هذه الآية مشروعية دعاء الله تعالى بكل أسمائه الحسنى، وقد تقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول في النص إجماعًا، فيؤخذ من ذلك جواز دعاء الله تعالى وذكره بأي اسم من أسمائه الحسنى في السجود، وقد نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن من أسماء الله تعالى ما يعلمه بعض خلقه دون بعض في قوله: «أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ؛ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ بَصَرِي» أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

وهذا يقتضي أن الله تعالى قد يلهم مِن أسمائه بعضَ عباده ممن ليسوا بأنبياء؛ فإذا ذكروا الله تعالى في سجودهم بما أُلْهِمُوه كان ذلك مشروعًا بعموم هذه الآية.

ومن السنة النبوية الشريفة:

1- ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علَّمه التشهد، ثم قال في آخره: «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو»، وفي لفظ للبخاري: «ثمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الثَّنَاءِ مَا شَاءَ»، وفي لفظ لمسلم: «ثمَّ لِيَتَخَيَّرْ بَعْدُ مِنَ المَسْأَلَةِ مَا شَاءَ أو مَا أَحَبَّ».

قال الإمام النووي في "الأذكار" (ص: 67، ط. دار الفكر): [واعلم أن هذا الدعاء مستحب ليس بواجب، ويستحب تطويله، إلا أن يكون إمامًا، وله أن يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا، وله أن يدعو بالدعوات المأثورة، وله أن يدعو بدعوات يخترعها، والمأثورة أفضل] اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (2/ 321، ط. دار المعرفة): [واستُدِلَّ به على جواز الدعاء في الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة] اهـ.

وقال العلامة الشوكاني في "تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين" (ص: 170، ط. دار القلم): [وفيه التفويض للمصلي الداعي بأن يختار من الدعاء ما هو أعجبه إليه؛ إما من كلام النبوة، أو من كلامه. والحاصل: أنه يدعو بما أحب من مطالب الدنيا والآخرة، ويطيل في ذلك أو يقصر، ولا حرج عليه بما شاء دعا، ما لم يكن إثم أو قطيعة رحم] اهـ.

2- وروى البخاري ومسلم عن رفاعة بن رافع الزُّرَقِي رضي الله عنه قال: كنا يومًا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مبارَكًا فيه، فلما انصرف قال: «مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟» قال: أنا، قال: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا؛ أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ».

فقد أقرَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابيَّ على هذا الذكر من غير أن تسبق به مشروعية بخصوصه، ولو كان هذا الفعل منه وهو الذكر بغير الوارد في الصلاة حرامًا أو بدعة منكرة، لَمَا امتدحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولَمَا ابتدرته الملائكة وتسابقت لكتابته، ولو كان المحمود هذا الذكر بعينه دون مطلق الذكر بغير المأثور، لجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين إقراره عليه وتنبيهه إلى حرمة اختراع ذكر غير مأثور.

قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (16 /199، ط. مؤسسة قرطبة): [في حديث هذا الباب لمالك أيضًا دليل على أن الذكر كله والتحميد والتمجيد ليس بكلام تفسد به الصلاة، وأنه كله محمود في الصلاة المكتوبة والنافلة مستحب مرغوب فيه] اهـ.

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" (5/ 81، ط. دار ابن الجوزي): [وقد دلَّ الحديث على فضل هذا الذكر في الصلاة، وأن المأموم يُشرَع له الزيادة على التحميد بالثناء على الله عز وجل، كما هو قول الشافعي وأحمد في رواية] اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (2/ 287): [واستُدِلَّ به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور] اهـ.

3- وروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَيهَا النَّاس إِنَّه لم يبْقَ من مُبَشِّرَات النُّبُوَّة إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَة يَرَاهَا الْمُسلم أَو تُرى لَهُ. أَلا وَإِنِّي نُهيت أَن أَقرَأ الْقُرْآن رَاكِعًا أَو سَاجِدًا؛ فَأَما الرُّكُوع فَعَظمُوا فِيهِ الرب عَزَّ وَجَلَّ، وَأما السُّجُود فاجتهدوا فِي الدُّعَاء؛ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَاب لكم».

قال العلامة المناوي في "فيض القدير" (2/ 88، ط. دار الكتب العلمية): [والأمر بالإكثار من الدعاء في السجود يشمل الحث على تكثير الطلب لكل حاجة كما جاء في خبر الترمذي: «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها، حتى شسع نعله»] اهـ.

وقال الشيخ المباركفوري في "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (3/ 187، ط. الجامعة السلفية بالهند): [والحديث دليل على مشروعية الدعاء حال السجود بأي دعاء كان؛ مِن طلب خير الدنيا والآخرة، والاستعاذة مِن شرهما] اهـ.

وقال الشيخ العلامة الكشميري في "فيض الباري شرح البخاري" (3/ 81، ط. شبكة مشكاة الإسلامية): [ثم إن ابن أمير الحاج صرَّح بجواز الأدعية كلِّها، حتى في الجماعات، بشرط عدم التثقيل على القوم. وراجع "المواهب اللدنية" لمواضع الأدعية من الصلاة، فإِنه بَسَطَها جدًّا، وما في "المبسوط" لشمس الأئمة من عدم جواز الأذكار في الفرائض، فهو متروكٌ عندي، والمختار ما قرَّره ابن أمير الحاج] اهـ.

وأما فعل السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم:

فقد نُقِل ذلك عن الجمع الكثير، واستفاض من غير نكير؛ حتى جرى مجرى الإجماع:

قال العلامة ابن علان الصدِّيقي في "الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية" (3/3، ط. دار إحياء التراث العربي) في شرحه لكلام الإمام النووي السابق: [وأشار في "شرح عدة الحصن" إلى تقوية ما نحاه الشافعي بنَقْله الدعاء بأمر الدنيا وبغير المأثور عن جمع كثير، ثم قال: وإذا انضاف قول هؤلاء إلى قول ابن عمر رضي الله عنهما جرى مجرى الإجماع؛ إذ لا مخالف لهم. ورُوي عن ابن شبرمة أنه قال: يجوز الدعاء في المكتوبة بأمر الآخرة لا بأمر الدنيا، فقال له ابن عون: أليس في القرآن ﴿ وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ ؟! فسكت اهـ. ومذهب المالكية: جواز الدعاء بأمر الدنيا والآخرة] اهـ.

فمن الآثار عن الصحابة والتابعين في ذلك:

روى الإمام مالك في "الموطأ" أيضًا عن أبي عبد الله الصنابحي قال: قدمتُ المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فصليت وراءه المغرب، فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة، فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: 8]. وقراءة الآية محمولة على الدعاء؛ فإن ثالثة المغرب لا قراءة فيها بعد الفاتحة، فهذا دعاء في موضع لم يُؤثَر فيه الدعاء، فدل على فهمه رضي الله عنه صحة ذلك وجوازه.

قال الشيخ العلامة المحدِّث زكريا الكاندهلوي في "أوجز المسالك إلى موطأ مالك" (2/ 125، ط. دار القلم): [قال الباجي: "يحتمل أنه رضي الله عنه دعا بهذه في آخر الركعة على معنى الدعاء؛ لمعنًى تذكَّرَه أو خشوع حضره، لا على معنى أنه قرن قراءته على حسب ما تقرن بها السورة] اهـ.

وقريب منه: ما نقله الشيخ الموفق عن الإمام أحمد بن حنبل إذ قال: وسُئل أحمد عن ذلك فقال: إن شاء قاله، ولا ندري أكان ذلك قراءة من أبي بكر أو دعاءً؟ فهذا يدل على أنه لا بأس بذلك؛ لأنه دعاء في الصلاة فلم يكره] اهـ.

قلتُ: وكذلك عندنا -أي الحنفية- يصح حمله على الدعاء، قال الحلبي في السهو بحثًا: وأما التشهد فلأنه ثناء، والقيام والركوع والسجود محل الثناء] اهـ.

وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" عن عاصم بن ضمرة قال: كان علي رضي الله عنه إذا افتتح الصلاة قال: "الله أكبر، لا إله إلا أنت، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي مَن هديت، وعبدك بين يديك، ومنك وإليك، ولا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت".

وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" عن الحارث قال: كان علي رضي الله عنه إذا رفع رأسه من الركوع قال: "سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، بحولك وقوتك أقوم وأقعد".

وروى الإمام مالك في "الموطأ" عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتشهد فيقول: "باسم الله، التحيات لله الصلوات لله.. إلى آخر التشهد". فزاد "باسم الله"، وهي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شيء من طرق الحديث المرفوع.